- 工業互聯網聯盟 財經

- 作者:

- 2020年1月10日 15:11

中國工業正進入轉型升級、高質量發展的重要時期,作為工業之主體,制造業正處于前所未有的重大變革中。信息社會制造業地位如何,智能時代制造業如何發展,工業互聯網如何與制造業融合,一系列復雜問題急待求解。有必要從制造業發展、制造系統演進,到數字化轉型以及工業互聯網來梳理發展和演化的脈絡。

制造企業向數字化轉型是應對重大變革的唯一正確選擇。

大多數制造企業尚處于轉型的前夜或初期,

少數企業已開始數字化轉型。

圖/受訪者提供

在各方倡導推動下,工業互聯網風起云涌,高潮迭起,一時成為各地各行業的熱點重點,亦成為制造企業擁抱的對象。與此相伴,大數據、云計算、物聯網、區塊鏈、人工智能、邊緣計算等新技術紛至沓來,目不暇接。公有云、私有云、云制造、霧計算等新詞層出不窮,真讓企業尤其是中小企業,感到云里霧里,摸不著頭腦。

工業互聯網,顧名思義,應是圍繞工業、服務工業、提升工業。我國工業正面臨轉型升級、高質量發展的重要時期。作為工業之主體,制造業正處于前所未有的重大變革中。轉型升級、高質量發展,異常緊迫地提到日程上來。如此多的新技術密集地“+”到制造業領域,制造業有些不知所措。制造業將被重新定義,如制造業將服務化為服務業、制造業將被平臺經濟覆蓋,種種提法,引發人們的困惑與思考。信息社會制造業的地位如何,智能時代制造業如何發展,工業互聯網如何與制造業融合,一系列復雜問題急待求解。為此,有必要從制造業的發展、制造系統演進到數字化轉型以及工業互聯網來梳理發展和演化的脈絡。

制造業發展和制造系統的演進

時代的變遷,社會的進步,不是弱化制造業、消亡制造業,而是演化制造業、提升制造業。考察制造業發展,最基本的視角是研究制造系統的演進。制造系統凝結了科學技術的成果、思想理論的精華、社會人文的良知

無論是遠古時代,還是信息社會,人類生活的基本需求,衣食住行使用的物品,以及更進一步的精神文化生活所需的物品,都離不開制造業。難以想象,當社會沒有制造業將是何種情形。信息社會的信息采集傳輸、數據的挖掘分析,所用的裝備是制造出來的;智能時代人們須臾不可離開的智能手機、智能終端,是制造出來的;探索未知的天眼和飛船,也是制造出來的。時代的變遷,社會的進步,不是弱化制造業、消亡制造業,而是演化制造業、提升制造業。

制造是一種經濟活動,是指經物理變化或化學變化后成為新產品的經濟活動。不論人類社會如何發展、產業形態如何變化,其經濟活動始終存在。但隨著社會不斷發展、技術不斷進步,制造業也在不斷發展。而制造業的發展又推動了社會的進步。

可以說,千百年來人們從未停止過對制造技術研究和制造活動方式探求的步伐。在某一時期按一定技術和邏輯以某種相對定型的方式來組織制造活動,從而形成一定的制造模式。

近百年來,制造模式不斷涌現、層出不窮。制造系統則是制造活動賴以進行的載體,是由人和勞動資料構成的。“各種經濟時代的區別,不在于生產什么,而在于怎樣生產,用什么勞動資料生產。勞動資料不僅是人類勞動力發展的測量器,而且是勞動借以進行的社會關系的指示器。”①因此,考察制造業的發展,最基本的視角是研究制造系統的演進。制造系統凝結了科學技術的成果、思想理論的精華、社會人文的良知。可以說,制造系統的不斷演進,是人類文明進步的標志。

工業革命初期最早的制造系統,無疑是由人和簡單的工具組成。以后,有了流水線生產;之后,有了自動化生產線,工人跟著生產線的節拍走;再后,自動化程度不斷提高,工人成為生產線不可分割的一部分,像機器那樣工作,而機器又如人那樣靈巧地動作。可謂人如機器、機器如人。制造系統的演進,從未停止過,如今,正朝向智能化方向發展。

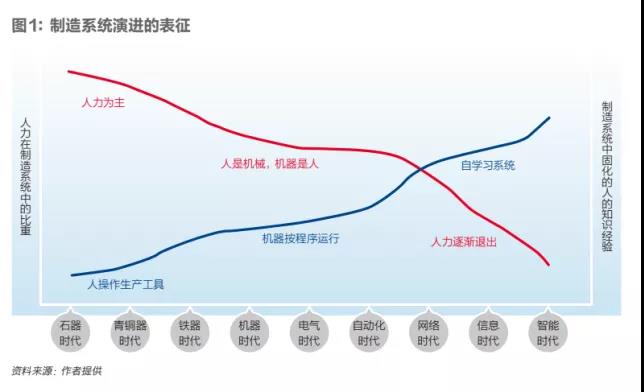

觀察制造系統的演進,可以從中抽取什么特征來表征其演進過程?

從制造系統演進過程可發現兩個特征性的變化:一是從“人力為主”到“人是機器,機器是人”,再到“人力逐漸退出”;二是從“人操作生產工具”到“機器按程序運行”,再到“自學習系統”。第一個變化反映了人力在制造系統中的比重逐漸降低;第二個變化反映了制造系統中固化的人的知識和經驗所占比重逐漸提高。圖1展示出了這種變化趨勢。由此可以預期制造系統演進的方向,人們力求人力(強調是人力而不是人)從制造系統中退出,使系統學會像人一樣思考和工作,成為一個自學習系統。新一代信息技術、人工智能與制造業的融合發展,有力促進了制造業逼近這個方向。

智能制造和數字化轉型

制造企業向數字化轉型是應對重大變革的唯一正確選擇。大多數制造企業尚處于轉型的前夜或初期,少數企業已開始數字化轉型。相對于數字產業化,產業數字化空間大,其復雜程度和實施難度也大,是數字經濟發展的重點和難點

我國制造業在實施制造強國戰略的第一個十年中,以兩化融合為主線、以智能制造為主攻方向。之所以做出這種戰略選擇,是基于對全球制造業發展格局重大變化的把握,是基于對如何提升我國制造業的思考,是基于對有效解決效益效率、質量品種、資源消耗、環境影響等突出問題的權衡。早期的制造業兩化融合,就是力圖解決這些問題。

20世紀80年代開始,我國制造業在信息化的推動下,經過甩圖板、CAD應用工程、甩賬表、CIMS(計算機集成制造系統)工程,在計算機應用、信息集成、快速響應市場、提高效率等方面取得了長足進步。計算機技術和集成電路的快速發展,為制造系統構建起神經系統和控制系統成為可能。從而有利于制造系統的高效運轉,有利于制造系統的物料流、信息流、能量流、資金流、業務流、人員流的順暢、準確、有效。幾十年來,人們為此而努力,各種不同的制造模式應運而生。精益生產(LP)、敏捷制造(AM)、柔性制造(FM)、計算機集成制造(CIM)、現代集成制造(CIM)、協同制造(HM)、網絡合作制造(NCM)、可重構制造系統(RCMS)、大批量定制化生產(MCP)、分散網絡化生產系統(DNPS)、自組織生產系統(SOPS)等等制造模式和制造系統集中體現了人們對提升制造業的不懈努力和孜孜追求。但在那個年代,未能解決制造系統信息孤島的問題。